作成日:2021/01/29 最終更新日:2023/05/04 かいたひと:松崎有理

2020年9月26日。応用哲学会第12回年次大会シンポジウム(オンライン開催)でパネリストのひとりとして登壇させていただきました。

そのときの発表テーマが「研究者 × ディストピア」。

松崎はディストピア作品をいくつも書いています。たとえば、これ。

新作中篇「六十五歳デス」

東京創元社サイトで全文無料公開はじまりました。

期間限定なのでおはやめにお読みください、って生鮮食品みたいですが。「かっこいいおばあちゃんを描きたい」という長年の野望がようやく結実した作品です。お楽しみくださいませ。https://t.co/vawrMkajqJ pic.twitter.com/48izQVwmC5

— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) November 30, 2020

よって、ディストピアについて思うところはいろいろあります。

松崎の考える「ディストピアとは」を、できるだけわかりやすくまとめたのが以下のパワーポイントです。発表原稿テキストと補足説明つきでここに公開いたします。

記事末尾には松崎厳選の夜も眠れないほどおもしろいディストピア作品リストをつけました。さあこれであなたも不眠症。

よろしくおねがいします。このたびはトップバッターを仰せつかりまして、かなり緊張しています。噛むと思いますけどそこはどうかご勘弁ください。

なんかこわいタイトルですが、やっぱりこわい話をします。

つぎのスライドから、右上にスライド番号が出ます。全体は26枚ですので、めやすにしてください。

さきほど司会者の大庭さんからご紹介がありましたが、自分なりに紹介させてください。

SF作品がいちばん多いですが、広くエンタメ作品を書いている作家だと自認しています。ディストピア作品はそれなりにたくさん書いてきたつもりです。デビュー当時からディストピアものを書いてますけれども、ここ数年、とくに多いです。なんかもう、ディストピアものばっかり書いてて、頭のなかではつねに新しいディストピアを考えている感じです。

今日はこんなお話をしたいと思います。ひとつお断りですが、今日とりあげるのは、フィクションとしてのディストピアです。現実世界のディストピアについては話しません。

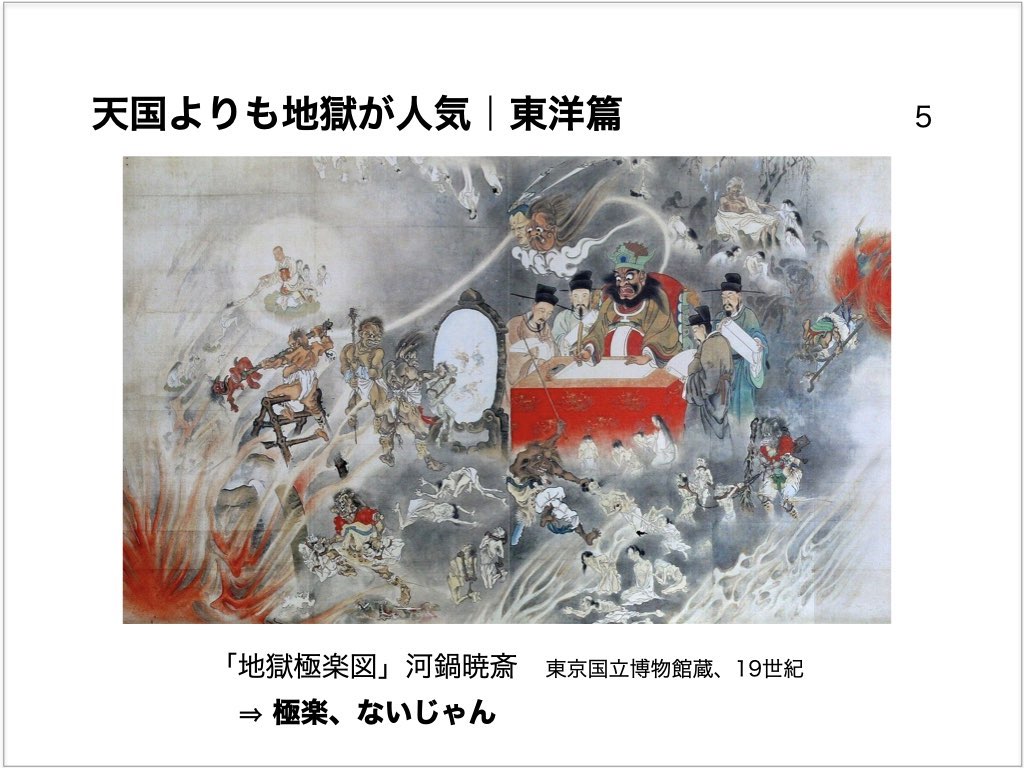

ディストピアのイメージを絵画でみてみましょう。

浮世絵師の河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)の作品です。

「地獄極楽図」というタイトルなのに、極楽はまったく描かれていません。

暁斎は多くの作品をのこした画家ですけれども、地獄や死をモチーフにした絵はたくさんあるのに、極楽や天国の絵は、わたしが探した限りではみつけられませんでした。

そもそも仏教の地獄は、なんと136種類もあるそうです。人間は地獄について考えるのが大好きなんだ、と、よくわかります。

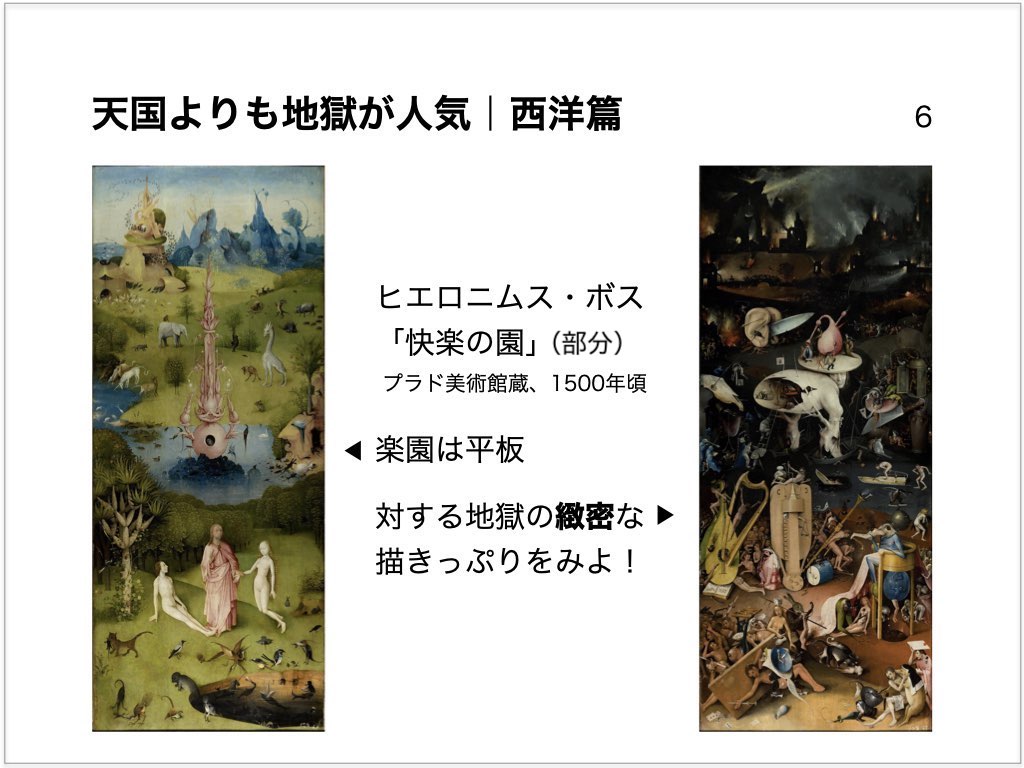

つづいて、スペインのプラド美術館にある「快楽の園」です。

一枚の大きな絵の、左端と右端を切り出してきました。

左が楽園、右が地獄です。

楽園のほうはのっぺりした印象ですが、地獄のほうは、もう、ちからいっぱい描きこまれています。

ボスという画家も、地獄の絵をたくさん残したひとでした。

このへんに、ディストピアの秘密があるのではないかなと思っています。

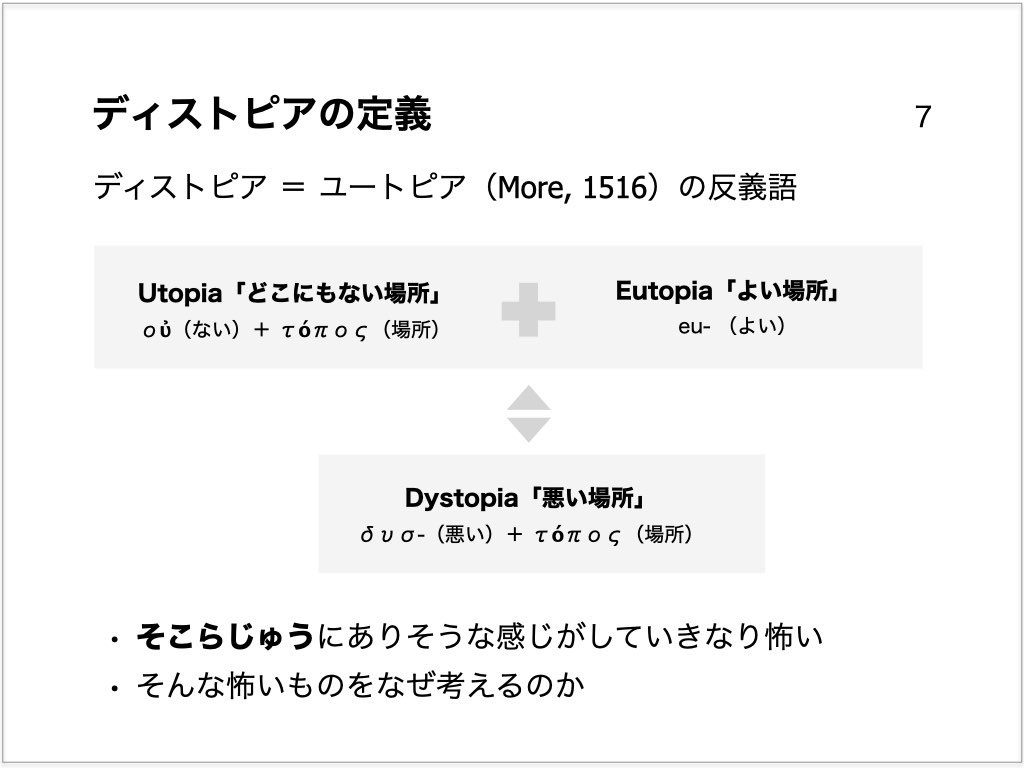

イメージをつかんでいただいたところで、定義です。

ユートピアということばがはじめて使われたのは、ご存じトマス・モアの著作です。

作中では表記がふたとおりありまして、ようは「どこにもない・よい場所」という意味だそうです。

つまり。

ディストピアがユートピアの反義語であるのなら、「どこにでもありうる場所」かもしれない、という意味がみえてきます。怖いです。では、なぜそんな怖いものをわざわざ考えるのでしょうか。

なぜディストピアについて考えるのか。ここで、お手本をふたつ、ご紹介します。正確な引用ではなく、文意をそこねないていどに手を入れていますことをご了承ください。

まずは翻訳家の岸本佐知子さん。

こんなことがほんとに起こったらいやだな、とつねづね恐れていることを、いっそ目に見えるものにしてしまうと安心できる

ということを著書(*1)のなかでおっしゃっています。

つまり、ディストピアは個人の数だけ存在するということです。

ちなみに岸本さんにとってのディストピアとは「ゴキブリと人間の立場がいれかわった世界」なんだそうです。

つぎが書評家の江南亜美子(えなみ・あみこ)さん。こちらはウェブサイトの記事(*2)からですが、こんなことをおっしゃっています。

人間が極限状況におかれたときどうなるか。利己的に振る舞ってしまうか、あるいは思考停止に陥って無抵抗になってしまうのか。などをシミュレーションしておくため、だそうです。

【補足】

*1 『ひみつのしつもん』

*2 いまこそ読みたい、ディストピア小説8冊

という、お手本を踏まえまして。わたしのばあいです。

まず、読者としてディストピア作品を読むときは、娯楽として楽しむためです。そのあと、いまの世界を肯定することもできます。

いっぽう、作家としてディストピア作品を執筆するときには、現実世界への皮肉・風刺として。

というのはたてまえで、たんにおもしろいからです。

けっきょく、どちらの立場であっても「おもしろい」が出てまいりました。わたしは「おもしろい至上主義者」でございます。

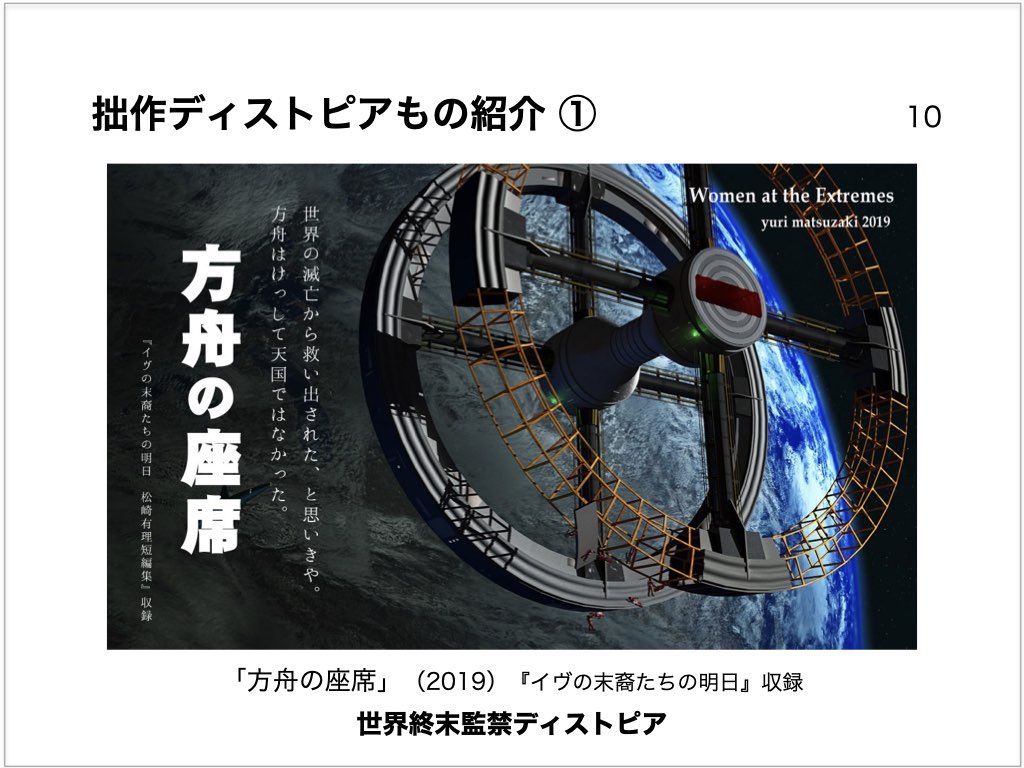

それでは、じっさいにわたしがこれまでどんなディストピア作品を書いてきたのか、いくつかご紹介します。

さいしょのこれは、司会者の大庭さんいわく「いちばん怖かった作品」なんだそうです。こんなストーリーです。

謎の攻撃により滅亡寸前の地球から、ひとにぎりの超富豪が宇宙ステーションへ逃れます。皮肉なことに彼らは先の短い老人ばかりでした。それと非公式に、若くてきれいな女性が三人助け出されました。助けられたといっても、主人公の女子大生は意識のないうちに誘拐同然に連れてこられます。連れてこられた理由は、まあひとことでいうと愛人要員です。主人公は脱出を決意します。ほかの女性ふたりと協力し、知識と技とガジェットを駆使して宇宙の方舟という牢獄から脱出をはかる、という物語です。

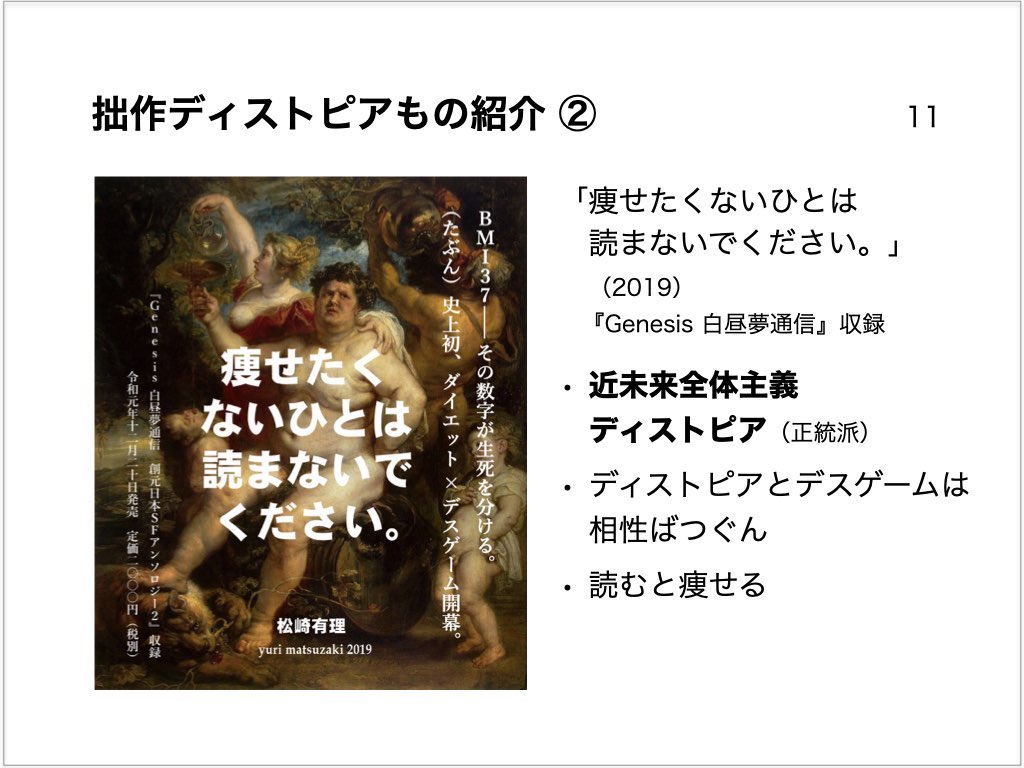

つぎです。

タイトルが広告みたいであれなんですけれど、正統派のディストピアものです。

こんな話です。

「この国をふたたび、かつてのような長寿国家にする」と謳う近未来の全体主義政権が、肥満者を対象にデスゲームを開催するというものです。

もちろん主人公は肥満者です。

痩せたくないひとは読むな、とまではいいませんが、注意してください。わたしは執筆中に二キロ減りました。

つぎです。

これの舞台は、動物実験が禁止されたディストピアです。よって、自分自身の体で人体実験する「じっけんい」という職業が存在します。その実験医になった主人公が、命がけで未知のウイルスのワクチンを開発する話です。

2017年の作品ですが、いま読むと怖さ倍増だと思います。

さて、実験の話が出てきたところで話を研究者のほうにつなげていこうと思います。

これからどんどん怖くなっていきます。

想像しうる悪い世界のオンパレードですので、

心の準備をおねがいいたします。

いま現在、ありうるディストピアのひとつめです。

これも、司会者の大庭さんが「さいしょのところが、めっちゃ怖かった」というのでご紹介します。では、うわさの冒頭部分をちょっと朗読してみましょう。

二十七歳、女、無職。

じぶんを冷静に評価するってつらいものだな、とシーノは思う。(シーノは主人公の名前です)

もちろん無職なんかじゃないといいはることもできる。じぶんはこの春、蛸足大学理学研究科生物分類学分野で博士号をとり、いまはそこで研究員をしているのだと。

だが、と彼女は肩を落とす。研究員とは名ばかりだ。だって「むきゅう」なのだから。

実質、「むしょく」と変わらない。

ああ無職。いやな響きだ。世間さまから石を投げられ、うしろ指を差されるにじゅうぶんな肩書きだ。きちんと職を持ち納税しているひとたちからの架空の怒号がきこえる。社会のお荷物。無為徒食(むい・としょく)。ごくつぶし。税金泥棒。

ええと、このへんでやめておきますね。

彼女が博士号をとったのは、「希少生物ホラホラ属の分類」という超マイナー分野だったのが運のつきでした。おかげで職はなかなかみつかりません。

物語の後半では、心理学という超使えそうな博士号をもつ超賢いお掃除ロボットがライバルとして登場して、物語はますます研究者ディストピアの様相を呈していきます。

ふたつめです。なんと。論文書かないと馘になる法律があるディストピアです。

通称「出すか出されるか法」とよばれている法律で、三年以内に一本も論文を書かないと大学から放逐されてしまいます。

余談ですが、この代書屋シリーズの世界観はテクノロジーがなんとなーく発達していません。こんな法律があるせいなのかもしれません。

みっつめです。

主人公は研究者で、「メタ研究心理学」、つまり研究者心理の研究をしています。

ピアレビュー制度が正常にはたらいているかどうか検証するため、あきらかにうそっぱちとわかる論文を学術雑誌に投稿する実験をはじめました。結果、ピアレビュー制度は崩壊していると判明してしまいます。

ピアレビューによる自己修正能力がなければ、学問は占星術の時代へ戻ってしまうわけです。

どうやったら学問の世界を救えるのか、主人公は答をもとめて戦います。

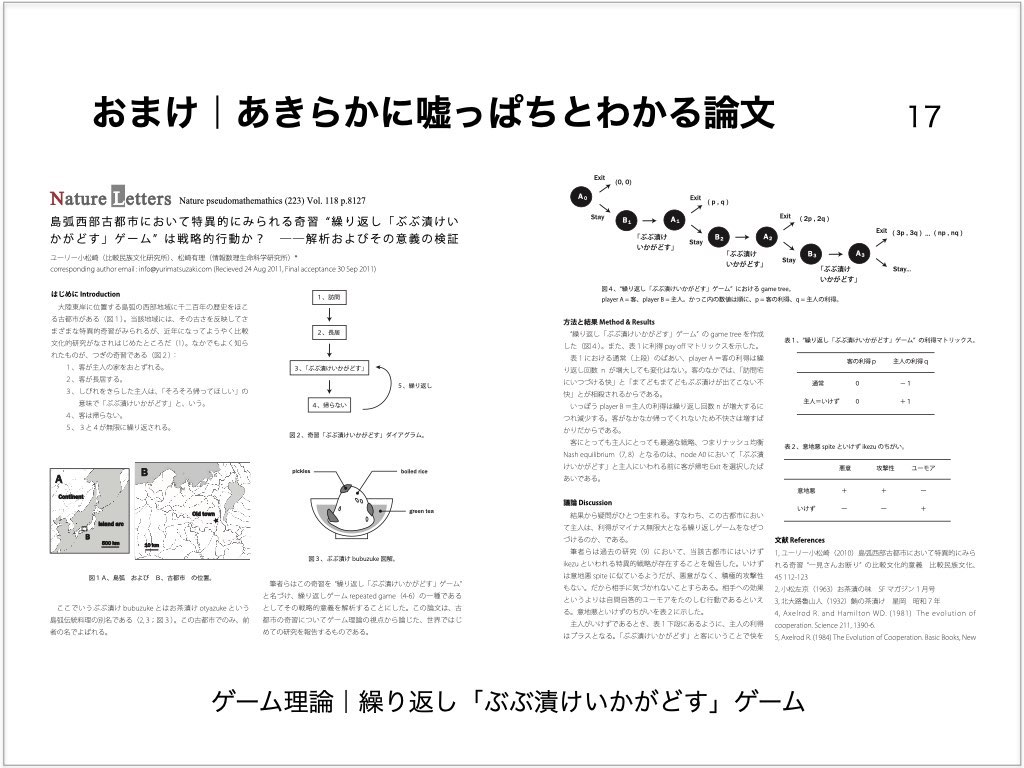

おまけです。作中に登場する嘘論文のひとつです。ほかにもいっぱいあります。

これは、ざっくりいうとゲーム理論の論文です。あの「ぶぶ漬けいかがどす」っていうやつを、繰りかえしゲームの一種と考えて「繰りかえしぶぶ漬けいかがどすゲーム」と名づけて解析しました。

公式サイトで公開しています。「ぶぶ漬け論文」で検索するとトップに出てきます。

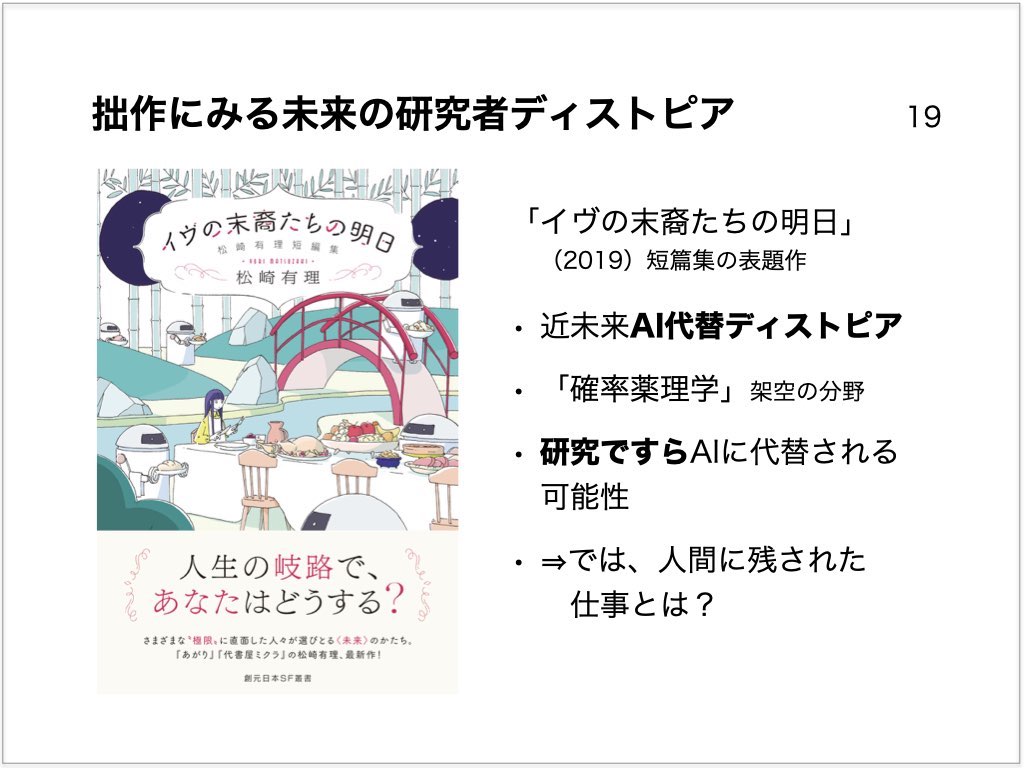

こんどは、未来にあるかもしれないディストピアです。

人工知能による仕事の代替がテーマとなっています。

こんなストーリーです。

事務職の主人公は、ある日会社にやってきた汎用人工知能から首をいいわたされてしまいます。そのあと彼がお金を稼ぐためにみつけ出したのは、人間にできるさいごの肉体労働「治験」でした。薬が世に出る前に自分の体でテストするお仕事ですね。そこで彼は、美人研究者とともに「確率薬理学」というききなれない理論に基づいた新薬開発に関わることになります。

ネタを割ってしまいますと、この治験の研究代表者は美人リケジョではなく、人工知能であった、というのがオチです。美人リケジョは研究者どころか女優さんで、人工知能の手足となって動いているだけでした。

では、人間に残された仕事は治験や俳優業だけなのでしょうか。

おまけです。確率薬理学について、作中でのリケジョの説明を読み上げてみます。

「確率薬理学とは。受容体ではなく、確率に作用することで薬理効果をおよぼそうという斬新な理論です。その革命的利点は、体内の受容体に薬品が直接結びつくわけではないため副作用が起こりにくいところです」

だそうです。

登場する新薬としては、このようなベタなものが出てきます。いちおう、確率共鳴ですとかベイズ確率ですとか、もっともらしい説明をくっつけています。

読者になぜだか人気があったのが、「確率変数の隙間を縫って事故死をまぬかれる体になる」という強引な説明でした。

さて、話を戻します。

研究が人工知能に代替されうる世界で、人間に残された仕事はいったいなんでしょうか。

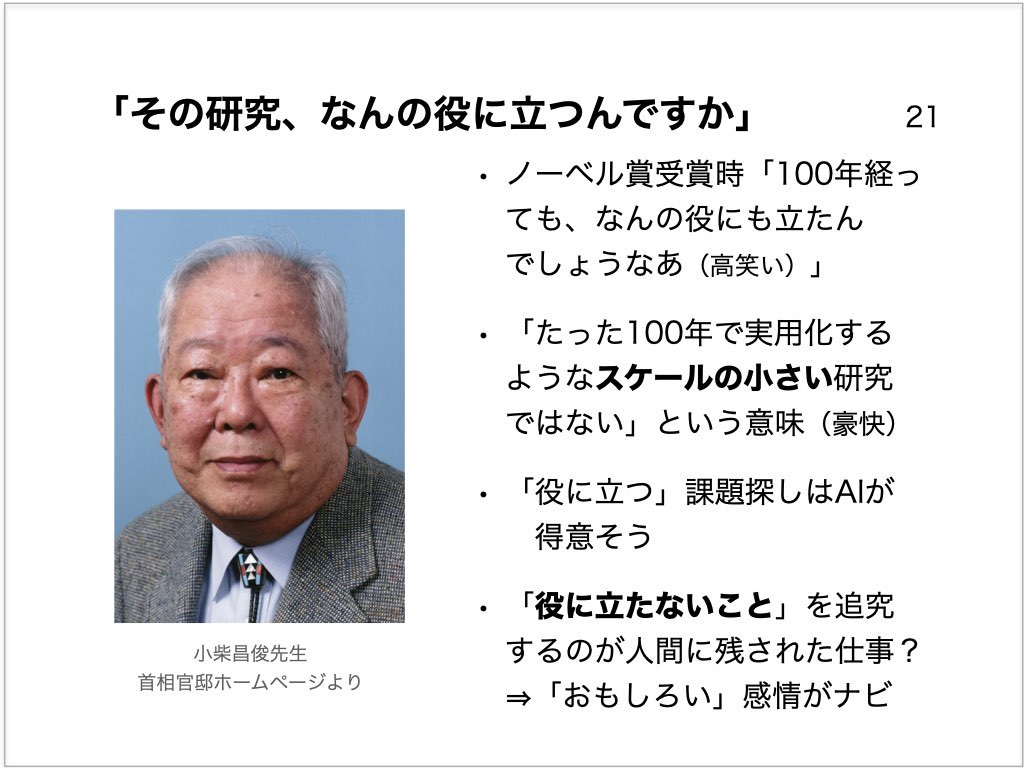

はい。突然ですが、いやな質問ですね。わたしもよく「小説なんて、いったいなんの役に立つんですか」といわれます。

この「役に立つのか問題」に豪快な答えを返したのが小柴昌俊(まさとし)先生です。2002年、カミオカンデでのニュートリノ検出でノーベル賞を受賞したときのインタビューでのやりとりです。

ここにヒントがありそうです。

さきほど紹介した「イヴの末裔たちの明日」でも、人工知能は新薬開発という「役に立つ」研究をしていました。

「役に立たないこと」が人間に残された仕事ではないでしょうか。「おもしろい」という感情を持つことができるのは、たぶん人間だけです。

ここから未来の学問のありかたについて考えていきましょう。

小柴先生のノーベル賞が枕、というわけではないですけれども、

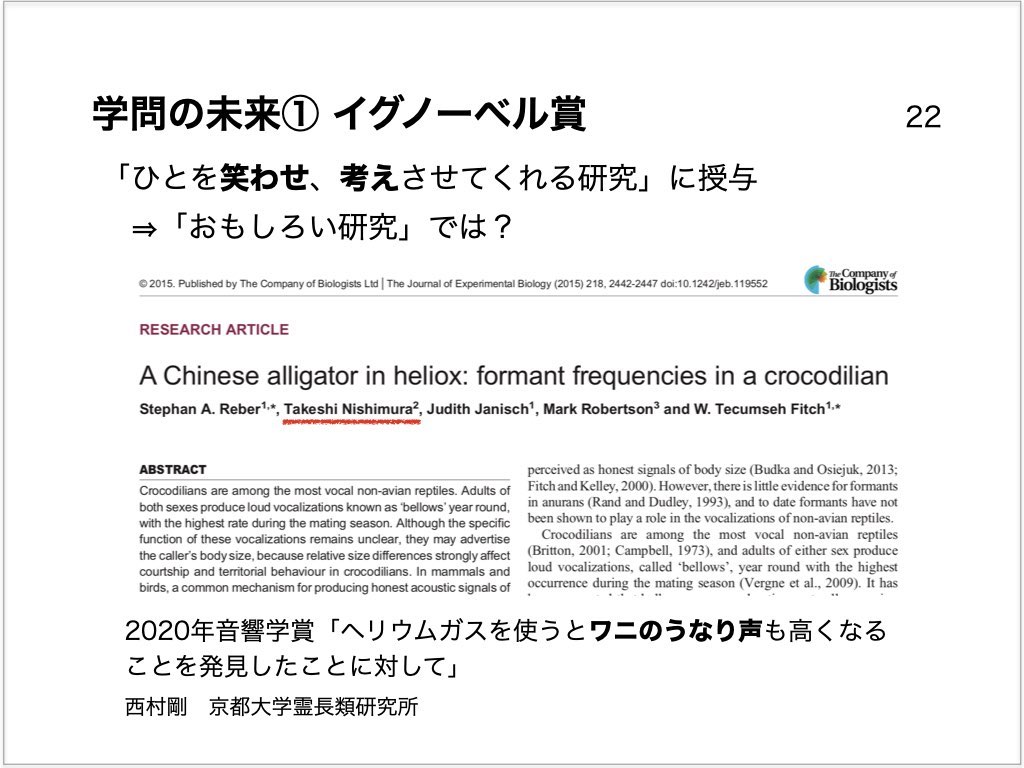

タイムリーに喜ばしいニュースが入ってきました。

これで日本人が14年連続で受賞したことになります。これまでに日本は、たとえば、「真正粘菌にパズルを解かせること」や、「バナナの皮を踏んだときの摩擦測定」などで受賞してきました。

このように、いっけん役に立たない研究が、世界的に高く評価されています。学問の豊かな多様性のために、イグノーベル賞の存在意義は大きいと思っています。

つぎに、わたしが注目しているのは「在野」というありかたです。

業績やインパクトファクターにとらわれないぶん、研究の自由度があがるのではないでしょうか。

つまり、多様性があがります。「役に立たないこと」であっても、受け入れられやすくなります。

右の画像は、つぎに話してくださる柴田勝家さんの本です。司会者の大庭さんが大絶賛している作品です。南方熊楠が主人公です。南方熊楠という人は、「それっていったいなんの役に立つの」って、わたしでもつい思っちゃうような情報をあつめまくった人でした。

みっつめは、よく言われることかも知れませんが学際研究です。

ここで大先輩が登場します。

SF作家のアシモフは、『空想天文学入門』という本に収録された「とほうもない思いつき」というタイトルのエッセイでこう述べています。

「人間の頭のなかには、それまで蓄えた知識の断片が無造作に並んでいる。意味の近いものどうしは結びつきやすい。だが、離れたものを結びつけてみるとすばらしい思いつきとなることがある」

応用哲学会は学際的で、新しいものを生み出すのに最適な場所ではないかと個人的に思っています。

さてここで、「悪い場所」であるDystopiaときれいに対応したところで、まとめに入ります。

まとめです。

やっぱりディストピアはこわいんですけど、そのこわいディストピアを考えることはわりあいおもしろい作業だったりします。

未来もみえてきます。

ご意見おまちしております。

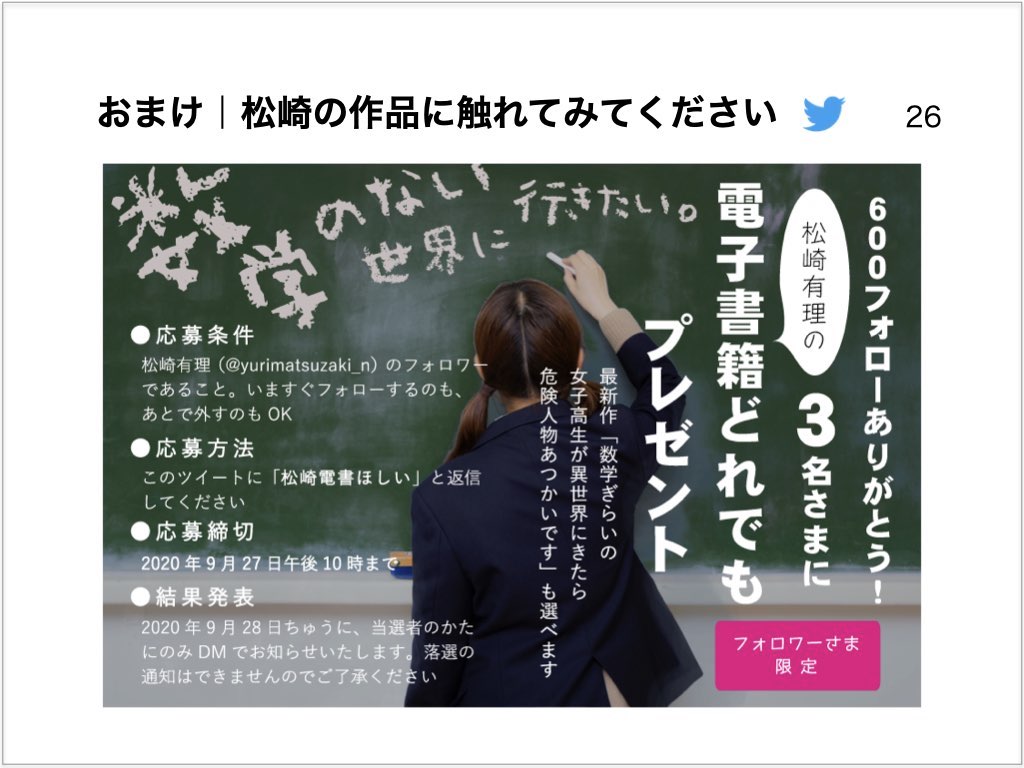

最後のおまけです。現在、フォローすると電子書籍があたるキャンペーンをやっております。

せっかくこの場でこうして出会いましたので、「小説なんてなんの役に立つの」とかいわずに、読んでみてくだい。

これでおわりです。ありがとうございました。

【補足】

このプレゼントキャンペーンは終了しております。

今後も拙作プレゼントは継続して行いますので、よろしければフォローしてお知らせをうけとってくださいませ。

Follow @yurimatsuzaki_n

【付録】松崎有理厳選・夜も眠れないほどおもしろいディストピア小説リスト

まずはディストピアの女王、マーガレット・アトウッドの作品を

-

性差別ディストピア『侍女の物語』

『誓願』

この2作品は同じ舞台・設定の前後編といったつくり。とにかくこのギレアデという国の諸制度が吐き気をもよおすほどひどい。それでもぐいぐい読ませるエンタメ。 -

近未来人類絶滅ディストピア『オリクスとクレイク』

『洪水の年』

絶滅の原因は感染症なので、状況が現在の世相とリンクしていて怖い。三部作だそうで、三冊目が出るのが待ち遠しい。ああはやく。

なお『誓願』と『洪水の年』は語り手が複数いるうえに時系列が前後するのでかなり読みにくく感じるかもしれません。でもストーリーのおもしろさは保証つきなので、すこしがまんして慣れてください。すぐに気にならなくなりますよ、おもしろすぎて。

逆転性差別ディストピア、オバマ読書リスト入り

『パワー』オルダーマン

性差別ディストピアだが、男性と女性の力関係が完全に逆転しているのが特色。女性が男性を強姦して死に至らしめるシーンとかあるので男のひとは読むのをためらうかもしれないけど、リーダビリティがものすごく高い傑作エンタメなのでぜひ。誇張なしで、寝る間も惜しんで読みました。本好きで有名なオバマ元大統領の2017年おもしろかった本リストにはいっています。

近未来・遠未来ディストピア、凝った仕掛けに驚愕

『クラウド・アトラス』ミッチェル

連作短篇集なのですべてがディストピアものではありません。なによりすごいのがその仕掛け。上下巻にわかれていますが、上巻を読み終わるまではけっして下巻を開かないように。ああネタバレになるのでこれ以上いえません。この凝りまくった仕掛けだけでなく、もちろんエンタメ小説としても群を抜いておもしろい。松崎の読書メモには「ことしいちばん」と書かれています。

パンデミックディストピア(本来はゾンビもの)

『WORLD WAR Z』ブルックス

生きのびたひとたちの証言を集めたモキュメンタリー形式が特徴。語り手がたくさんいるので話の流れがこまぎれにならないかと心配でしたがそんなことはなく、予想をはるかに超えて没入できました。松崎のお気に入りキャラはシスター・モントーヤ。長い鉄の燭台一本で53人の日曜学校生徒たちを9日間守り抜いた漢女(おとめ)。

遠未来植物支配ディストピア、大御所の古典

『地球の長い午後』オールディス

『平行植物』に『アフターマン』

を足したような雰囲気。20億年後の人類はほぼすっぱだかで全身緑色の小人。文字を忘れ思考力も後退したざんねん種族になりはてています。かわりに優越しているのは植物で、こいつらの描写をじっくり読んでいると壮絶な異世界感にぞくぞくできます。もちろんストーリーもテンポよく進みますよ。唯一気になるのは主人公グレンの性格の悪さかな。

現実にあるディストピア。少女が男装する理由

『生きのびるために』エリス

ほんとうはディストピアものじゃないけど、松崎はそう感じました。舞台はタリバン政権時代のアフガニスタン。女性はひとりで外出することすら許されない状況で、逮捕された父のかわりに男装して一家を支える少女の物語。これをディストピアといわずしてなんといおうか。

なお映画化しています。『ブレッドウィナー』ストーリーは原作とずいぶんちがっていました。

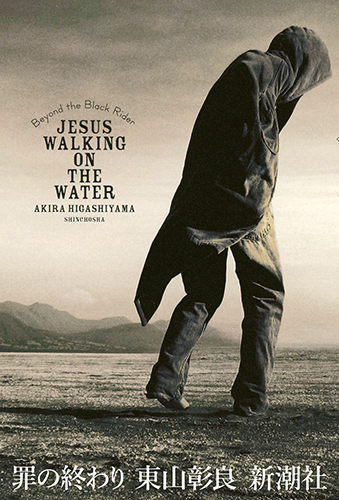

東山彰良の描く文明崩壊後食人ディストピアシリーズ

- 『罪の終わり』(2016)

- 『ブラックライダー』(2013)

この二作は世界観が共通しています。作中時系列でいいますと、あとから書かれた『罪の終わり』のほうが前です。松崎はこちらから読んで、「2021年に読んだフィクションでいちばん」と評価しました。

『罪の終わり』のなにがすごいかというと、まずはその翻訳っぽさです。単行本の表紙をごらんください。

表紙をひらいたあとも、さいしょに登場人物一覧があったり本文中にいかにも訳注っぽくカッコでくくった註がはいっていたり巻末に謝辞があったりと、いちいち翻訳書っぽいのです。しかも舞台は終始一貫してアメリカ。これほど翻訳文学の雰囲気をぞんぶんにあじわえる日本文学があったでしょうか。松崎は翻訳もの大好きなので、どストライクでした。

形式もツボでしたがもちろん中身も超絶おもしろかった。いまから100年ほどあと、小惑星衝突により文明が終わった世界が舞台。崩壊家庭に育ち実母を殺して投獄された貧しい青年が、アポカリプス後の絶望的飢餓時代に「約束の地」をもとめて旅するうち「食人を肯定する神」として飢えた人びとのあいだで神格化されていくようすを描きます。人類最大のダブーがテーマですから残虐な描写もあり、読むひとを選ぶと思います。でもキャラクタもストーリー運びもとにかく魅力的で、続きが気になってしかたなく、そのくせ終わってほしくないのでさいごはむやみとゆっくりページをめくりました。

良質なエンタメであるだけでなく、「生きるとはなにか」「食べるとはなにか」を痛切に考えさせられます。濃密な読書体験でした。

あ、犬好きさんは涙腺崩壊注意ですよ。

『ブラックライダー』はさらに100年ほどあとの世界を描きます。舞台はやはりアメリカと、それからメキシコです。このころには農業や家畜飼育がはじまって食糧事情が改善。食人風習はやや下火になったようですが。

フィッシュ葬儀社の三男坊が人を殺してその肉を食べたこと自体は、まあ、目くじらを立てるほどのことでもない。

この書き出しの一文が本書の雰囲気を簡潔に伝えています。ええ残忍ですとも目をおおうほど。その残忍さが600ページも続くので、これまた読む人を選びます。『罪の終わり』に比べると冗長ですし、登場人物が多いわりに人物一覧がついていないので読みにくいのですが、家畜小屋で生まれた運命の少年と伝染性寄生虫との戦いを描く中盤あたりからぐいぐい引きこまれます。この寄生虫、なんと空気感染し致死率ほぼ100パーセントというおそろしい病原体です。感染をふせぐためみながガスマスクをつけるさまは、いまの世相とリンクしていて寒気がします。運命の少年が長じて感染症に打ち勝ったかどうかは、ぜひ本文でご確認を。

こんなに陰惨な話なのに読後はなにやら希望がわいてくるところが不思議です。

登場人物の大半が悪人、そのまた半分くらいが極悪人ですが、憎めないやつもいてそこも本作の魅力だと思っています。

あ、馬好きさんは涙腺崩壊注意ですよ。

ディストピアの古典、ジョージ・オーウェルの作品

オーウェル『1984年』に元祖ディストピア飯メニューが描写されてた。

・ピンク色っぽい灰色のシチュー

・パンひときれ

・角切りチーズ一個

・勝利コーヒー(ミルクなし)

・サッカリン一錠

・マグカップ一杯のジン(オプション)

パンは黒い。ジンははてしなくまずそうで体に悪そう。 pic.twitter.com/5hnK1VgXsa— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) February 12, 2022

「古いし長いし読みにくそう」と敬遠されるかもしれませんが、だまされたと思っていちどページをひらいてみて。なんというリーダビリティ。たちまち恐怖の世界へ引きこまれます。そうですりっぱなエンタメ小説です。

なんと小学生むけ本格ディストピア絵本。50年前のおそるべき先見性

『むぎひとつぶ』さねとうあきら・村上勉

絶版中です。こんな傑作が、なんてこったい。読みたいひとは復刊リクエストをしましょう。

1974年刊行ですが、まったく古さを感じさせない設定がすばらしい。

- 環境汚染により地表の文明は滅亡

- 唯一、地下にのがれたアムング共和国はエネルギーをすべて地熱発電でまかない、労働を徹底して自動化。よって国民は働く必要がない

- 裁判など知的労働でさえコンピュータで代替されている

- 国民は「国民証」というワッペンで管理され、衣食住が保証される。しかし犯罪をおかすと「草木いっぽん生えない、みみずいっぴき住まない」とされる地表へ追放されてしまう

どうですこの現役ばりばりのディストピア感。これが50年前の絵本なんですよ。

設定だけでなくストーリーもすばらしい。「死神」と渾名される裁判長官ガルゲオスの正体にも驚かされましたし、ラストなんてもうたたみかけるような驚きの連続。

たった32ページのなかにこれだけの豊かな世界と物語をそそぎこんださねとうさんの筆力に圧倒されます。それと個人的には、絵本なのに縦組なところが気に入りました。

繰り返しますが、こんな傑作が絶版だなんて日本の読書文化における重大な損失です。だから復刊リクエストしましょう。

なお、宮崎駿さんの『シュナの旅』とその原案となった『犬になった王子 チベットの民話』も同じテーマを扱っています。合わせて読むとより楽しめますよ。

有名映画原作。70年を経て古びない名作

『人間がいっぱい』ハリイ・ハリスン

映画『ソイレント・グリーン』の原作小説といったほうが通りがいいかも。でもソイレントはほんとうにちらっとしか出てこないし、原料も無害な大豆とレンズ豆です。

原書出版は1966年。それなのにちっとも古さを感じさせません。たしかに危機の原因としての人口爆発は古さがいなめませんが、それによって引き起こされる資源の欠乏は現代においてもリアルな恐怖です。とくに冒頭、冷房のない酷暑の描写は圧巻。本稿を書いている2022年の夏はことさら暑く、また電力供給にも不安がありましたのでリアルさひとしおでした。

それと「メッセンジャーボーイ」という職種もちょっと古いかなと思いましたが、一周回ってアナログ児童労働が復活した世界なんだと考えると壮絶なディストピア感です。

舞台は1999年、人口3500万にまでふくれあがったニューヨーク。道路やら階段やらに食糧配給だけをたよりに生きている人間が無数にごろごろしている描写には鳥肌がたちます。真夏のシーンなのに。

ディストピア飯描写も微に入り細をうがっています。乳製品はどうやらぜんぜんないらしくマーガリンと豆乳がひたすら登場します。主食はパンではなく15センチ角くらいの赤い色をした海藻クラッカー。まずそうですがみんなだいじに食べています。タンパク源としてのソイレントはかなり高級品です。肉は闇屋で大枚はたいてこっそり買うしかありません。

と、気の滅入ることばかり書いてしまいましたがストーリーはテンポよく、登場人物たちに好感が持てるのでリーダビリティのたいそう高いエンタメです。もとエンジニアの老人ソルがとくにすてき。なにもかも不自由な生活を創意工夫で楽しくするさまが胸をうちます。自転車こぎで発電して氷をつくり、ベランダ栽培でハーブを育ててカクテルをつくっちゃうんですよ。

なおこの時代には鯨は三頭しか生き残っていないそうです。こういう短い描写のつみかさねがディストピア感を効果的に醸し出しています。

パンデミック×ジェンダーディストピア

『男たちを知らない女』スウィーニー=ビアード(2022)

すでに紹介した『WORLD WAR Z』と『パワー』を足して2で割ったような雰囲気。ほぼ全員が女性の、一人称の語り手たちによるモキュメンタリー形式です。なぜ女性ばかりかというと、作中で暴れまくるウイルスはタイトルどおり、さあ男性のみなさん息を大きく吸ってショックにそなえてくださいね。いきますよ。

男性のみに発症し、致死率ほぼ100パーセント

なのですよ。さいわい、男性のうち一割は生まれながらに免疫があるのでタイトル通りの男性全滅にはならないのですが。なお、原題は “The End of Men” なので邦題はこれでもマイルドなほうです。

語り手がみな一人称のせいかおのおのの心のうごきがよく描かれています。たくさんの人物が登場しますがメインの語り手は夫と幼い息子をもつ人類学者と、夫とティーンの息子ふたりがいる医師。語り手ふたりが家族をうしない、その深い傷から回復したりしなかったりする描写は壮絶です。危機は人間の真のすがたをむきだしにしていきます。

もちろんジェンダー面での問題も浮き彫りになります。男性の多い職種は大混乱、壊滅状態。ゲイの男性やトランスジェンダー女性などのマイノリティがさらなるマイノリティとして極限までおいつめられる状況にも触れています。

ラストは、巻末解説で菅浩江氏が指摘したように女性ばかりの「フラットな世界」となります。もはや男性に甘えられない新世界は、まるで巨大な女子校が出現したみたいだと松崎は思いましたよ。

なおこの「男性絶滅」ジャンルの偉大なる先行作品としてはジェイムス・ティプトリー・ジュニア「ヒューストン、ヒューストン、聞こえるか?」(短編集『老いたる霊長類の星への賛歌』収録)があります。スウィーニー=ビアードが(おそらくあえて)描かなかった男性の暗黒面をえぐりだしています。ぜひ読み比べてみてください。

この記事を気に入っていただけましたら、「いいね」や「リツイート」をしてくださるととてもはげみになります。

松崎渾身のディストピア解説記事を公開しました。

もとになったのは去年9月に登壇した応用哲学会シンポジウムでの発表パワーポイントです。

記事末にはおすすめディストピア小説リストつき。心の底から推薦する傑作ぞろいです。終末、いや週末の読書にいかが。https://t.co/9GxRKbOcuf— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) January 30, 2021

*************

もっと本を読みたくなりましたか。

松崎有理の書評シリーズから選んでみるのはいかがでしょうか。

- 『人生の真実』(グレアム・ジョイス著/市田泉訳、東京創元社)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第一回】

- 『嘘の木』(フランシス・ハーディング著/児玉敦子訳、東京創元社)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第二回】

- 『折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー』(ケン・リュウ編/中原尚哉ほか訳、早川書房)(これが第三回に相当。翻訳ミステリー大賞シンジケートさまのサイトへとびます)

- 『隣接界』(クリストファー・プリースト著/古沢嘉通と幹遙子訳、早川書房)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第四回】

- 『誰がスティーヴィー・クライを造ったのか?』(マイクル・ビショップ著/小野田和子訳、国書刊行会)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第五回】

- 『ジェーン・スティールの告白』(リンジー・フェイ著/川副智子訳、早川書房)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第六回】

- 『アルテミス』(アンディ・ウィアー著/小野田和子訳、早川書房)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第七回】

- 『蝶のいた庭』(ドット・ハチソン著/辻早苗訳、東京創元社)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第八回】

- 『アイアマンガー三部作』(エドワード・ケアリー著/古屋美登里訳、東京創元社)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第九回】

- 『地下鉄道』(コルソン・ホワイトヘッド著/谷崎由依訳、早川書房)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第10回】

- 『ギデオン・マック牧師の数奇な生涯』(ジェームズ・ロバートソン著/田内志文訳、東京創元社)【翻訳小説書評:フォロワー感謝企画第11回】