作成日:2018/02/02 最終更新日:2019/10/27 かいたひと:松崎有理

【作家日常】試行錯誤の末「Illustrator+ペンタブ」という方針でついにゲラの完全ペーパーレス化に成功。手書きより劇的に早くはなりませんが、「まちがったらどうしよう」「このきたない手書き文字を判読してもらえるだろうか」の恐怖から逃れられるのがかけがえのない利点。 pic.twitter.com/yhPDQhN2hk

— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) 2017年12月21日

松崎の公式Twitterで「ゲラのペーパーレス化」についての投稿がとくに反響が高かったので、このページでいろいろ加筆しつつまとめてみました。みなさまからのご意見ご感想お待ちしております。よりよいハウツーをここで共有できるようになればさいわいです。

【もくじ】

1,そもそも「ゲラ」とはなにか

2,なぜゲラをペーパーレス化したかったのか、その動機

3,やってみた①Mac編

4,やってみた②Illustrator編

5,やってみた評価と感想

6,さらなるゲラ作業効率化のために

1,そもそも「ゲラ」とはなにか

はい、すみません。かなり特殊な業界用語です。そうとう読書ずきなかたでもきっと知らないと思います。松崎も読者時代はまったく知りませんでした。

ゲラ galley とは、本来は印刷用活字をいっこいっこならべて置いていった矩形の木箱を指します。

とはいえ、いまではゲラ刷りを指すことのほうが一般的です。

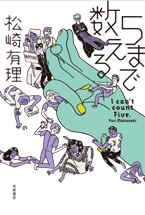

じゃあゲラ刷りってなんだよ、とお思いになるでしょう。校正刷りを指します。百聞は一見にしかず、つぎの写真をごらんください。

ゲラ実物。拙著『5まで数える』(2017、筑摩書房)の再校ゲラです。再校なのでさすがに朱はすくなめ。

つまりゲラ(正確には「ゲラ刷り」)とは、書籍とおなじ体裁で刷った紙を指します。そう紙です。紙ですよ。だから本一冊ぶんのゲラはとても重いのです。B4サイズで百数十枚とかある紙束を想像してみてください。その破壊力たるや。

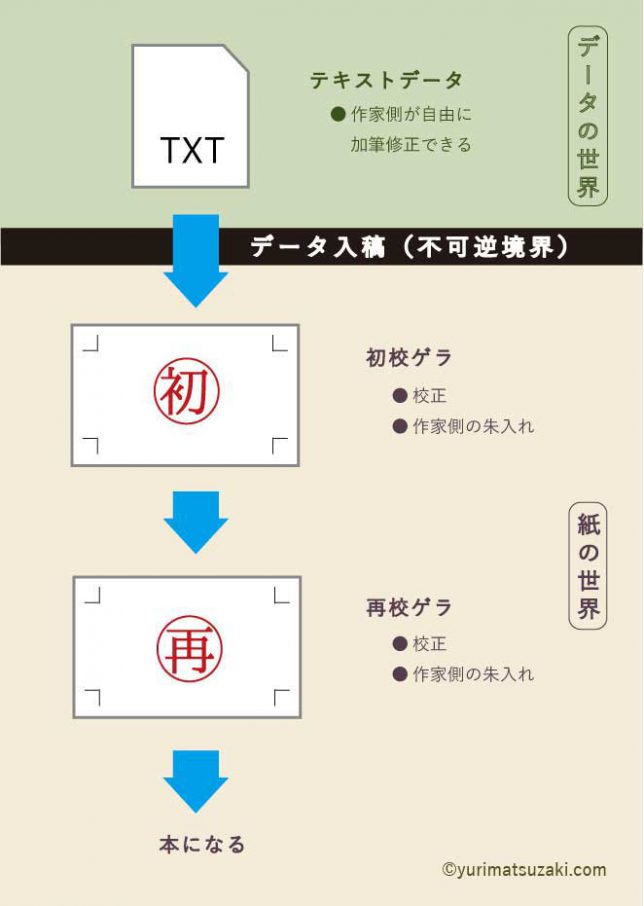

本をつくる工程のどこにゲラが登場するかは、つぎの画像をごらんください。

本をつくる工程について、松崎が抱いているひじょうにざっくりとしたイメージ。「データの世界」から「紙の世界」への境界をいったん越えてしまうと二度ともとへは戻れない。だから編集者に「じゃあゲラにしましょう」といわれたら、「ちょっと待って」といえる勇気が必要。自戒をこめてここに記します。

2,なぜゲラをペーパーレス化したかったのか、その動機

- 上に書いたとおり、重い。物理的に、取り回しが重い。外で仕事せねばならないとき持ち運びがたいへんです。それだけで疲れはててしまいます。加えて、重くて持ち運びに不便なため、たとえばカフェではちょっと席を立つさいテーブルのうえに置きっぱなしにしてしまいがち。盗難がこわい。

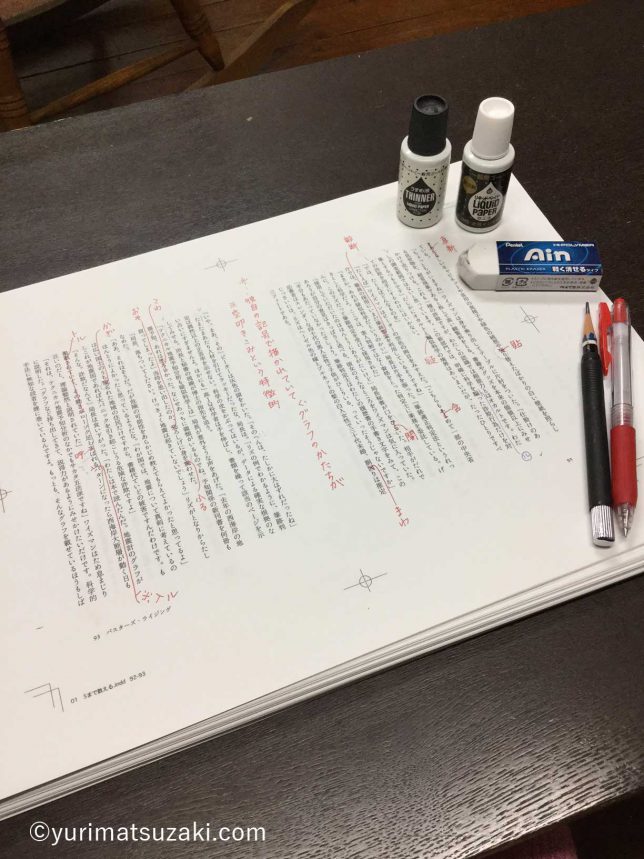

- ゲラには修正したい箇所を赤ボールペンで書き入れていきます。この作業を朱入れとよびます。これがこわい。だって赤ボールペンですよ、もし書きまちがえたらどうするんですか。松崎は修正液をつかっていましたが、修正した上からまたボールペンで書くのは至難の業です。それと広範囲に修正するのはむずかしい。

- ゲラの朱入れはぜったいに手書きでの作業になります。手書き文字、松崎はこいつが大の苦手です。「もし正しく読みとってもらえなかったらどうしよう」という恐怖がつねについて回ります。この恐怖から解放されたかった。

- 朱入れは手書きなので、どうしても時間がかかります。松崎はゲラが出るたび校正者からの指示を入れて原稿をテキストデータのうえで修正して、それを紙ゲラに手書きで転記していました。「これ、デジタルデータだったらコピペですむのに」となんど思ったことか。

さいわい、昨今では編集者におねがいすると紙ゲラをPDF化して送ってくれるケースが増えてきました。となると、少なくとも松崎側ではすべてをペーパーレスにしたくなります。というわけでいろいろ試してみましたよ。

3,やってみた①Mac編

松崎の執筆メインマシンはMacなので、まずはMac上でできないか試してみました。

Mac OS標準アプリケーションの「プレビュー」をつかいます。

【作家日常】ゲラ完全ペーパーレス化への道。Macの「プレビュー」機能もPDFにいろいろ書きこめて便利なのですが、原則縦書き対応していないのでいろんな小技を駆使せねばならず、しかも苦労したわりに仕上がりがあまりきれいではありません。 pic.twitter.com/yPsaWUQn0F

— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) 2017年12月21日

MacBook Airのトラックパッドは優秀で、ペンタブレットをつかわずともかなりきれいな線が描けるのはよかった点。

しかし。Macは縦書きに弱いという特徴があります。「プレビュー」もご多分にもれず原則、横書きしかできません。よって、「ひと文字だけしかない行を縦にならべて、擬似的に縦書きにみせる」という離れ業をする必要があります。これ、がっかりするほどきたない仕上がりになるんですよ。

松崎はとちゅうでいやになって別の方法を模索しました。

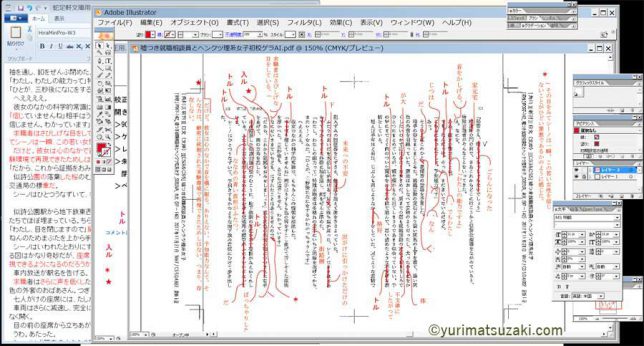

4,やってみた②Illustrator編

つぎに試したのがAdobe Illustrator。こちらは諸事情によりWindowsでの作業となります。

じつは松崎、すでにだいぶ前から雑誌など短い作品についてはこの方法で朱入れをしていました。しかし書籍を丸ごと一冊、というのは今回がはじめての挑戦です。

別ファイルによくつかう校正記号(「トル」「ママ」など)をあらかじめつくっておいてコピペするという技もつかえます。

そばに本文のテキストファイルをひらいておけば、どんなに長い修正箇所だって一発で正確にゲラへ転記できます。これ感動しますよ、デジタルだからあたりまえなんですけど。

それと、あとから「ああやっぱりあの場所、こう書き換えたい」と思いついたときも修正がかんたん。

引き出し線が混み合っちゃって見づらいだろうな、と気づいたときも修正がかんたん。(なお、引き出し線をきれいに描くにはペンタブレットがあったほうが便利です)

やった、これで行こう、と思いました。だけどね。

5,やってみた評価と感想

【作家日常】ひきつづき、再校の素ゲラをチェックちゅう。こういうのをみると、「手書き文字が汚いのかも」という心配は本質的ではないとよくわかります。 pic.twitter.com/aUO3Fx99hp

— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) 2018年1月10日

真っ赤にして送った初校が再校になって返ってきて、手書き紙ゲラだったころと比べてミスがあまり減っていないことに気づきました。

(担当者の名誉のためにひとつ申しあげておくと、松崎は初校ゲラのころとても体調が悪くて、朱入れ作業はふらふらしながらやってました。よって松崎側の単純ミスも多かったことはたしかです)

とにかく、本一冊ぶんの初校と再校を終えて、ペーパーレスにしてみた感想をまとめました。

【作家日常】ゲラ完全ペーパーレス化・まとめの表をつくりました。そもそもゲラ作業の効率化を狙ってペーパーレスにしてみたのですが、結果はごらんのとおり。なお「いまのところ、松崎はこう思った」という感覚的な結果です。このあと時間ができたら、紙ゲラだったときと比較して数値化したい。 pic.twitter.com/TmKQLSgNPD

— 松崎有理(作家)公式 (@yurimatsuzaki_n) 2018年1月3日

【ペーパーレス化のメリット】

- 物理的重さがゼロになった

- ゲラを送付する時間もゼロになった。紙だったころは、宅急便をつかうか自分で出版社へ届けていたので

【ペーパーレス化のデメリット】

- 思ったより時間がかかる。じつは手書きのほうが早い。松崎のばあい、だいたい倍の作業時間となる

【ペーパーレス化しても変わらなかったこと】

- ミスの多さ

6,さらなるゲラ作業効率化のために

というわけで。

あれこれやってみましたが、以上の方法では本質的な改善はできていないことが判明いたしました。

では、どうすべきか。

さいしょの図をごらんください。

大量の朱入れ作業が発生する原因は、「紙の世界」になってから校正が入ることだと思うのですよ松崎は。

ですから:

- ゲラにする(データ入稿する)前に、テキストデータの段階で校正を入れてもらう

- いっそ作家自身がDTPまでやってしまう

という解決策を思いつきました。

後者にしたばあいには、ゲラにどれだけ校正を入れられようが著者側が修正ずみテキストデータをDTPへ流しこめるので、手書き作業にともなう単純ミスはきれいさっぱりなくなるはずです。許されるならやってみる価値はおおいにあるのではないでしょうか。

これをお読みのみなさまはどうお考えでしょう。ご意見をお待ちしております。プロフィール欄のメールアドレスまでどしどしお寄せくださいませ。

#本記事のタイトルはアイザック・アシモフ『人間への長い道のり』によっています。

#本記事で使用しているテキストは拙著『嘘つき就職相談員とヘンクツ理系女子』(角川文庫、2018年2月刊)です。

#ゲラのペーパーレス化には偉大な先駆者たちが存在します。以下、翻訳ミステリー大賞シンジケートさまのサイトへ飛びます:

鎌田三平の翻訳だらだら話 第五だらだら(完全ペーパーレスへの道)

在外翻訳者の憂鬱